시간을 잇는 외나무다리를 건너다

|

| ▲ 무섬의 외나무다리. 2005년 첫 방문 때 찍은 사진이다. ⓒ 장호철 |

마을을 둥그렇게 물이 돌아 흐르는 이른바 '물돌이 마을'로 안동에 하회가, 예천에 회룡포가 있다면 경북 영주에는 무섬이 있다. 안동시 임동면 무실의 행정명칭이 '수곡(水谷)'이듯 무섬의 주소는 정확히 영주시 문수면 수도리(水島里)다.

|

| ▲ 무섬 건너편의 산. 신록이 그림처럼 아름다웠다. ⓒ 장호철 |

|

이태 전, 이 마을을 찾은 건 '외나무다리 축제'가 끝난 뒤였다. 이른바 지역 축제의 백화제방이랄까. 도처에 축제가 넘쳐나면서 이 외진 섬마을 사람들도 스스로 축제 하나를 조직해 냈는데, 그게 '무섬 외나무다리 축제'다. 마을 중간쯤의 강둑 아래 백사장과 건너편 뭍을 이은 추억의 외나무다리를 재현하여 사람들을 초대한 것이다. 나무를 덧대 만든 이 옛날식 외나무 다리는 폭 30㎝, 길이 150m. 한 사람이 겨우 지나갈 수 있을 만큼 좁다.

80년에 콘크리트 다리(수도교)가 생기기 이전까지 마을과 '바깥'을 이어준 것은 삼면을 돌아가며 놓은 외나무다리였다. 마을 사람들은 나무를 이어 다리를 놓았고, 이 다리를 건너 뭍의 논밭을 오가며 농사를 지었다.

장마가 지면 다리는 불어난 물에 휩쓸려 떠내려갔고, 마을 사람들은 해마다 다리를 다시 놓아야 했다 한다. '시집오는 새색시는 가마 타고 다리를 건너오고, 망자는 상여를 타고 그 물을 건너가는' 고단한 세월이 350년이었다.

|

| ▲ 외나무다리. 왼쪽이 ‘비껴다리’다. 멀리 무섬마을이 보인다. ⓒ 장호철 |

|

예전에 비해 수량이 두드러지게 준 강을 가로지른 외나무다리 주변은 철 지난 바닷가처럼 쓸쓸했다. 연인 한 쌍이 오래 다리 위에서 머물렀고, 우리 내외는 그들이 다리를 떠날 때까지 강 저편에서 마을을 오래도록 바라보았다.

폭 30㎝의 좁은 다리 위를 걷는 것은 쉽지 않다. 다리의 중간 중간에는 마주 오는 이를 피해갈 여분의 짧은 다리 '비껴다리'가 놓여 있다. 말하자면 일종의 갓길이나 비상대피소인 셈이다.

수량이 적어 백사장이 드넓어졌고 흐르는 물은 투명하게 맑았다. 고운 모래 위에 비치는 물살이 하늘거렸고 마을을 감아도는 강 건너 낮은 산의 소나무·사철나무 숲에 짙푸른 신록의 물결이 아름다웠다.

십리라 푸른 강물은 휘돌아가는데

밟고 간 자취는 바람이 밀어 가고

방울 소리만 아련히

끊질 듯 끊질 듯 고운 뫼아리 - 조지훈 '별리' 중에서

무섬마을 예안 김씨의 사위가 된 시인 조지훈이 이 처가마을을 무대로 한 시편을 남길 만한 풍광이었다. 지훈이 노래했던 '끊길 듯 고운 메아리'는 들리지 않았지만, 강둑에 서서 우리는 눈으로만 마을을 한 바퀴 둘러보았다.

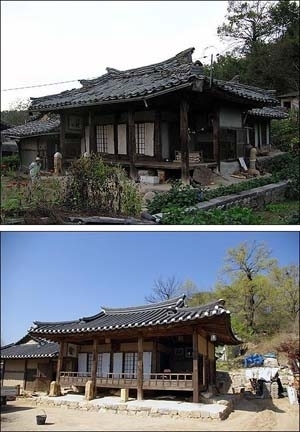

나지막한 산을 등지고 기와를 새로 얹은 고택들과 드문드문 깡총한 이엉의 초가가 들어선 마을, 널찍한 공터마다 줄지어 주목(朱木)이 심어져 있었다. 일부러 낡은 목재나 부재로 지은 민속마을과는 달리, 말끔하게 보수된 마을의 고택들에서는 예전과 같은 고풍스런 느낌을 찾기는 어려웠다. 이태 전의, 제대로 보수하지 못한 퇴락한 고가에 비기면 새 입성은 단단하고 산뜻해 보였다.

고즈넉한 마을에 숨어 있는 문화재

|

| ▲ 강둑에서 내려다 본 마을 풍경. 울타리처럼 선 나무들이 주목이다. ⓒ 장호철 |

|

안동에서 반남 박씨 일가가 난을 피해 영주로 옮겨왔고, 16세손 박수가 무섬에 만죽재를 짓고 터를 잡은 이후 선성(예안) 김씨 일가가 박씨 문중과 혼인하면서 이곳에 뿌리를 내렸다. 따라서 따져보면 마을 사람들은 모두가 혈족인 셈이다.

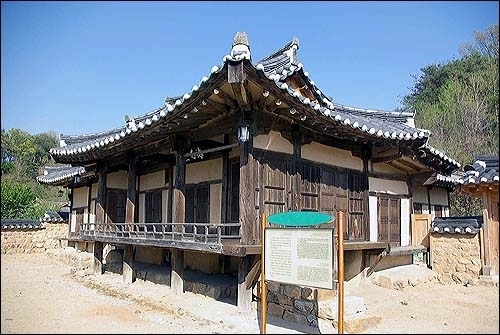

마을에는 만죽재 외에도 여러 채의 도 민속자료와 문화재 자료로 지정된 고가가 전한다. 콘크리트 다리 앞에 단아하게 서 있는 고택은 해우당(경북 민속자료 제92호). 고종 때 의금부 도사를 지낸 해우당 김낙풍이 건립한 집으로 'ㄷ'자 모양의 반가인데, 현판은 흥선대원군의 글씨라 한다.

전통마을답게 무섬에는 기와를 얹은 고가 외에도 이른바 '까치구멍집'이라 불리는 초가도 여러 채 민속·문화재 자료로 지정되어 있다.

'까치구멍집'이란 안방·사랑방·부엌·마루·봉당 등이 한 채에 딸려 있고, 앞뒤 양쪽으로 통하는 양통집의 속칭이다. '까치구멍'이란 추운 겨울에 실내서 취사할 때 환기구 역할을 하는, 초가의 지붕 양쪽에 뚫은 구멍으로 태백산 부근의 강원· 경북 지역 산간벽촌 초가의 특색이다.

|

| ▲ 마을에서 가장 오래된 고택 만죽재(晩竹齋, 경북 민속자료 제93호). ⓒ 장호철 |

|

| ▲ 해우당(海愚堂, 경북 민속자료 제92호). 현판은 흥선대원군의 글씨다. ⓒ 장호철 |

까치구멍집 박천립 가옥(문화재자료 제364호)은 1923년경에 건립되었다는 정면 3칸, 측면 2칸의 홑처마로 된 초가다. 이 집은 출입문이 있는 봉당을 중심으로 왼쪽에 사랑방, 오른쪽에 정지(부엌)가 있고 뒤쪽에는 마루를 중심으로 왼쪽에 윗방, 오른쪽에 안방이 있다.

|

| ▲ 까치구멍집 박천립 가옥(문화재자료 제364호). 위 사진의 지붕끝에 움푹 패인 곳이 까치구멍이다. ⓒ 장호철 |

그러나 이태 만에 다시 찾은 무섬마을은 어떤 모습이었나. 나는 스스로에게 물어 보았다. 낡은 기와를 걷어내고 들보와 도리를 가는 것은, 발전인가 아닌가. 해우당 앞의 나무 그늘에 안노인 둘이 쑥을 다듬고 있었다. 분주하게 손을 놀리면서도 노인들은 도회에서 온 나그네들을 따뜻하게 돌아보았다.

"마을이 아주 보기에 좋습니다. 예전 고치기 전보담 못하지만……."

|

|

| ▲ 해우당 고택 옆 그늘에서 만난 마을의 안노인들. 쑥을 다듬느라 손길이 바빴다. ⓒ 장호철 |

|

외나무다리가 있었다는 사실조차 모르는 "다음 세대를 위하여, 고향을 떠난 후손들에게 이 마을의 역사를 물려주기 위하여"라고 마을 사람들은 말한다. 그들의 축제가 '외나무다리 이어가기'인 까닭이 거기 있다.

※ 이 기사는 오마이뉴스(http://www.ohmynews.com)에도 실렸습니다.

※ 장호철객원기자는 현재 안동여고 교사로 재직 중입니다.

© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지