때때옷의 선비, 농암 이현보

민간 소장 국학 자료의 수집과 보존을 통하여 한국학 연구의 활성화에 일익을 담당하고 있는 한국국학진흥원(원장: 심우영)의 부속기관인 유교문화박물관에서는 “때때옷의 선비, 농암 이현보”라는 주제로 ‘제4회 기탁문중 특별전: 영천이씨 농암종택’을 개최한다.

▶ 전시 개요

ㆍ제목 : 제4회 기탁문중특별전: 영천이씨 농암종택

― 때때옷의 선비, 농암 이현보

ㆍ전시내용 : 영천이씨 농암종택에서 기탁한 보물급 자료를 중심으로 농암선생과 그 후손들의

효성과 충절 그리고 선비정신을 되돌아보는 특별전

ㆍ전시물 : 영천이씨 농암종택에서 기탁한 자료 등 한국국학진흥원 소장 자료에서 선별된

총27점(보물 2종 11점, 시도유형문화재 1종 2점 포함)

ㆍ장소 : 한국국학진흥원 유교문화박물관 기획전시실

ㆍ기간 : 2008. 4. 14(월)~2008. 6. 8(일)

ㆍ개막식 안내

- 일시 : 2007. 4. 14(월) 11:00

- 일정 : 11:00~11:40 초청특강

농암 이현보의 선비정신과 문학세계 : 주승택(안동대 한문학과 교수)

11:40~12:10 개막행사

12:10~12:40 특별전 관람

12:40~13:30 오찬

기탁문중특별전 개최 취지

한국국학진흥원 유교문화박물관에서 개최하는 <기탁문중특별전>은 제목 그대로 국학진흥원에 국학자료를 기탁한 문중들 가운데 질과 양 모든 면에서 주목받는 문중을 선별하여 기탁에 대한 감사를 표하고, 아울러 민간의 국학자료 기탁 분위기를 활성화하려는 취지에서 개최하는 특별전이다. 이번 전시회로 4회째를 맞는 본 특별전은 2004년에 국학진흥원 구전시실에서 개최된 ‘전주류씨 수곡파 특별전’이 그 효시이다. 당시 수곡파에서 기탁한 1만 5천여 점 가운데 양질의 유물을 선별하여 문중유물특별전이라는 이름으로 개최를 하였는 바, 국학진흥원 방문객은 물로 경향 각지의 많은 전통문화 애호가들로부터 큰 호응을 받으며 성황리에 끝났다.

이후 유교문화박물관 건립 및 개관 작업으로 잠시 중단되었던 본 특별전은 작년부터 <기탁문중특별전>으로 이름을 바꾸어 다시 재개되어 ‘창녕조씨 지산문중 특별전’과 서애 선생 서거 400주기를 겸한 ‘풍산류씨 충효당 특별전’으로 이어졌다. 따라서 이번에 개최하는 영천이씨 농암종택 특별전은 4회째 해당하는 기탁문중특별전이다. 국학진흥원에서는 앞으로 특별한 사정이 없는 한 적어도 1년에 1차례 이상의 기탁문중특별전을 개최함으로써 우리 국학자료의 수집과 보존에 만전을 기해나가고자 한다.

ㆍ역대 기탁문중특별전 현황

- 제1회 : 전주류씨 수곡파 - ‘조선후기 양반가의 생활상’

기탁자료 1만 5천여점 중 무신창의록, 만우정 현판 등 101점 전시

- 제2회 : 창녕조씨 지산문중 - ‘지초 향기 가득한데 문자향은 그윽하고’

기탁자료 4천여점 중 초주갑인자본인 의례경전통해 등 70점 전시

- 제3회 : 풍산류씨 충효당 - ‘하늘이 내린 재상 류성룡’

기탁자료 2,000여점 중 국보 제132호『징비록』등 50점 전시

영천이씨 농암종택 기탁자료 현황

영천이씨 농암종택에서는 국학진흥원에서 펼치는 국학자료 보존사업에 일찍부터 호응하여 2002년ㆍ2003년ㆍ2007년 세 차례에 걸쳐 모두 4,628점에 달하는 자료를 기탁한 바 있다.

종택에서 기탁한 국학자료 가운데는 보물 제872호 ‘농암이현보영정’과 보물 제1202호『애일당구경첩』을 비롯하여 귀중한 자료들이 많이 포함되어 있다.

이번 특별전은 농암종택에서 기탁한 이들 자료 가운데 주로 농암 선생의 유품과 유적 등을 중심으로 전시내용을 구성하였다. 농암 이현보 선생의 효성과 지조 그리고 자연을 노래하는 문학적 풍류를 보여주는 유물들이 중심인데, 이를 통하여 관료이자 학자였으며 또한 풍류객이기도 했던 조선시대 선비의 삶과 그 의미를 되새기는 기회를 접할 수 있을 것으로 기대한다. 아울러 이번 전시는 국립중앙박물관 역사부 특집전시인 「때때옷의 선비, 농암 이현보」(2007. 11. 20~2008. 1. 27)의 순회전이기도 하다.

농암 이현보와 영천이씨 농암문중

농암(聾巖) 이현보(李賢輔: 1467~1555)는 조선중기의 문신이자 청백리이며 문학가이다. 특히 지극한 효성으로 유명한데, 70이 넘은 나이에도 부모의 생신 때면 기쁘게 해드리기 위해 때때옷을 입고 재롱을 부린 일은 이와 관련하여 전하는 유명한 일화이다. 또한 이현보는 국문학에도 지대한 영향을 미쳐 자연을 노래하는 이른바 ‘강호문학’의 형성에 결정적인 기여를 하였다.

벼슬에서 물러나 낙향한 후 이현보는 전원생활의 즐거움을 아름다운 노래로 표현하였는데, 특히 전래되던 「어부가漁父歌」의 매력에 사로잡혔다. 한문에다 우리말이 덧붙여진 이 노래는 이전의 한문시가漢文詩歌와 달리 우리의 정서를 진솔하게 담아내었다. 꽃피는 아침 달뜨는 저녁마다 이 노래에 심취한 이현보는 노랫말의 순서와 내용을 바로잡고 다듬어 새로운「어부가」를 만들었다. 이현보의 이런 문학 활동은 영남 지역 가단歌壇의 형성에 큰 영향을 미쳤고, 나아가 윤선도의 「어부사시사漁父四時詞」로 이어지는 조선시대 강호시가江湖詩歌의 발전에도 크게 기여하였다.

이현보의 세계(世系)인 영천이씨(永川李氏)는 고려초에 평장사(平章事)를 지낸 문한(文漢)을 시조로 한다. 문한의 7세손인 극인(克仁)이 고려 신종 때 반란을 진압한 공으로 익양군(益陽君)에 봉해졌는데, 봉지(封地)인 익양이 뒤에 영천(永川)으로 바뀐 관계로 이후 본관을 영천으로 하였다.

농암문중은 넓게는 극인을 파조로 익양군파(益陽君派)에 속하며, 좁게는 극인의 아랫대인 영양군(永陽君) 대영(大榮)을 중시조로 하는 영양군파(永陽君派)에 속한다. 영양군파는 역대로 많은 인물들을 배출하여 영천이씨의 주류를 이루어왔다.

농암문중이 예안(禮安)에 뿌리를 내린 것은 이현보의 고조인 소윤공(少尹公) 헌(軒)이 벼슬에서 물러나 이곳에 정착하면서부터인데, 소윤공의 4세손인 이현보대에 이르러 확고하게 명문가의 반열에 올랐다. 이 집안의 명문가로서의 명성은 무엇보다도 선조(宣祖)가 농암의 여섯째 아들에게 써준 ‘적선(積善: 대대로 선을 쌓은 집안이라는 뜻)’이라는 휘호가 잘 말해준다.

이현보는 슬하에 7남 2녀를 두었는데, 당대부터 현달하여 아들과 사위 등 아홉 사람이 모두 벼슬을 하였다. 이들이 수연(壽宴)을 하기 위해 모이기라도 하면 집 앞 나무에 9개의 끈이 걸렸던 까닭에 그 나무를 구인수(九印樹)라고 불렀다는 일화가 전한다. 후손들 가운데는 또 사시(私諡: 사림에서 추증하는 시호)의 영예를 받은 사람이 2명이나 될 정도로 농암문중은 ‘뿌리 깊은 나무’로서의 면목을 꾸준히 이어왔다.

주요 전시물

이번 특별전은 대부분 영천이씨 농암종택에서 기탁한 자료 중 농암 선생의 호탕한 웃음소리, 풍류 그러면서 노부모에 대한 지극한 효성이 담긴 유물들을 선별하였다. 조선시대 선비의 풍류와 정신세계를 맘껏 누릴 수 있는 전시이다.

ㆍ농암영정(聾巖影幀)

옥준상인(玉峻上人), 1537년, 126.0×105.0cm, 보물 제872호

이현보가 경상도 관찰사 시절(71세)에 그린 초상화. 특유의 크고 거무스름한 얼굴은 거칠 것 없는 당당함과 호방함이 느껴진다. 대구 동화사의 화승(畵僧) 옥준상인(玉峻上人)이 그린 것으로 전한다. 특히 이 그림은 벼루갑과 서책이 놓인 경상(經床), 손에 쥔 불자(拂子), 허리띠 장식과 높은 모자 등 16세기 고위 지방관의 복식과 소도구를 보여주고 있어 자료로서의 가치가 높다.

ㆍ농암영정후사본(聾巖影幀後寫本)

소당(小塘) 이재관(李在寬), 1827년, 126.0×105.0cm, 시도유형문화재 63호(안동시)

1827년 원래의 농암 영정을 모사한 것. 중종 때 만들어진 농암의 영정이 훼손될 것을 염려하여 후손들이 뜻을 모아 모사하였다. 추사 김정희의 소개로 소당 이재관이 분강서원에서 그렸다. 영정개모시일기에 그 제작과정이 남아있다.

ㆍ은대계회도(銀臺契會圖)

작자미상, 1534년, 99.8×60.0cm, 보물 제1202호

이현보가 승정원 동료들과 가진 계회(契會)를 기록한 그림. 상단에 계회 장면이 그려져 있고, 중단에는 당시 원로 권신이던 김안로(金安老)의 찬시(讚詩)가 보인다. 맨 아래 좌목(座目)에는 우부승지 이현보, 도승지 남세건(南世楗), 좌승지 정백붕(鄭百朋), 우승지 오준(吳準), 좌부승지 김광철(金光轍), 우부승지 양연(梁淵), 동부승지 조인규(趙仁奎), 주서 이몽량(李夢亮), 주서 이원손(李元孫) 등 계회에 참여한 9명의 이름과 관직이 기록되어 있다. 이 그림은 훼손이 심해 계회 장면 등이 잘 보이지 않지만 비교적 이른 시기의 계회도로서 그 가치가 있다.

ㆍ홍패(紅牌)

1498년, 97.0×77.0cm, 보물 제1202호

이현보의 과거 급제 증서. 성균관 생원 이현보(32세)가 문과(文科) 병과(丙科)에 20번째로 합격하고 받은 홍패이다.

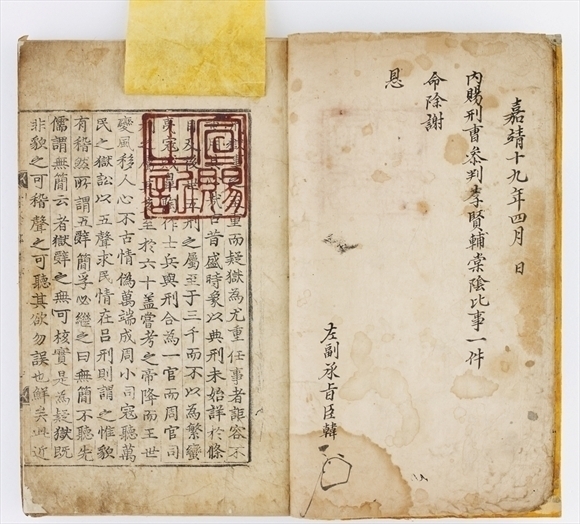

ㆍ당음비사(棠陰比事)

1540년, 36.5×22.5cm, 초주갑인자본(初鑄甲寅字本), 보물 제1202호

중종(中宗) 임금이 형조 참판 이현보(74세)에게 하사한 내사본(內賜本). 당음비사는 1207년에 중국 송(宋) 나라의 계만영(桂萬榮)이 고금의 판결 사례를 모아 엮은 것을 명(明) 나라 오눌(吳訥)이 가감한 일종의 재판 참고서이다. 표지 안쪽에 중종 35년(1540) 4월에 하사한다는 내용과 좌부승지 한 아무개의 수결이 있는 내사기(內賜記)가 있다.

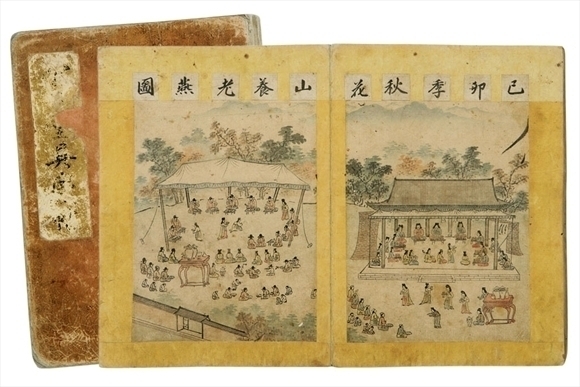

ㆍ애일당구경첩(愛日堂具慶帖)

작자 미상, 조선중기, 27.7×42.6cm, 필사본, 보물 제1202호

농암 이현보)에게 90세가 넘은 부모가 생존하고 계신 것을 기념하여 그의 지인들이 증정한 그림과 송축시를 모아놓은 책. <한강음전도>, <화산양로연도>, <분천헌연도> 등 3점의 그림과 함께 1508년(중종 3)에서 1526년(중종 21)까지의 기간에 김안국 (金安國: 1478~1543)을 비롯한 당대의 여러 유학자들이 지은 시문이 모아져 있다. 이현보는 94세의 아버지 이흠(李欽)과 92세의 숙부, 82세의 외숙부 등을 중심으로 구로회(九老會)를 만들었고, 당호를 “봉양할 수 있는 날을 하루 하루를 아낀다”는 뜻의 ‘애일당(愛日堂)’으로 지었을 정도로 효자였다. ‘구경(具慶)’이란 ‘부모가 모두 생존하셔서 경사스럽다’는 뚯이다.

ㆍ애일당구경별록(愛日堂具慶別錄)

편자미상, 조선중기, 43.0×26.0cm, 필사본, 보물 제1202호

화산양로연시(花山養老宴詩)와 애일당시(愛日堂詩), 귀전록(歸田錄), 분천속구로회(汾川續九老會) 등의 이현보 작품과 차운시(次韻詩)를 별도로 묶은 것이다. 특히 귀전록 중에서 효빈가(效?歌)와 농암가(聾巖歌)·생일가(生日歌)는 국문 가사(歌詞)로 되어 있어 당시 문학 세계의 일단을 엿볼 수 있는 귀중한 자료이다.

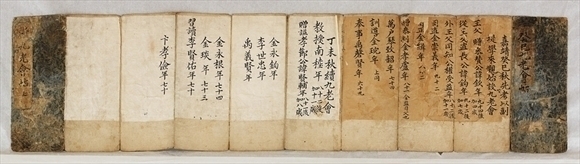

ㆍ애일당구로회첩(愛日堂九老會帖)

조선중기, 28.0×11.5cm, 보물 제1202호

중종 28년(1533) 7월 홍문관 부제학에 임명된 이현보(67세)는 9월에 휴가를 얻어 고향의 아버지를 뵈었다. 이 때 숙부(李鈞, 92세), 외숙(權受益, 82세)과 고을의 노인 6명을 초대하고 향산(香山)의 고사(故事)를 본받아 ‘애일당구로회(愛日堂九老會)’라 불렀다. 이 전시품은 이 모임과 이현보 자신이 81세로 참여한 명종 2년(1547)의 속구로회(續九老會), 그리고 맏아들 이문량(李文樑) 등이 참여한 선조 2년(1569)의 구로회의 참석자 명단과 그에 대한 감회 등을 시와 함께 기록한 것이다. 구로회 모임은 이후에도 20세기 초반까지 집안의 전통으로서 오래도록 이어졌다.

ㆍ금서대(金犀帶)

1542년, 폭 3.5cm, 시도유형문화재 63호(안동시)

낙향하는 이현보에게 중종 임금이 하사한 것으로 전해지는 관복 띠이다. 띳돈(띠의 납작한 장식)을 물소뿔로 만든 이 띠는 당초 금포(錦袍 : 비단 도포)와 함께 하사되었으나 금포는 남아 있지 않다. 본래 서대(犀帶), 즉 물소뿔 장식을 쓴 띠는 1품관이 사용하도록 되어 있었는데, 낙향 당시 2품관이던 이현보에게는 임금이 특별한 은사(恩賜)로 내려준 것 같다.

ㆍ증시교지(贈諡敎旨)

1557년, 86×88.5cm, 보물 제1202호

이현보에게 ‘효절(孝節)’이라는 시호(諡號)를 내리는 교지. ‘효절’이란 시호는 이현보의 효성이 지극하고 관리로서 절조가 있음을 기린 것이다. 효절이란 시호는 조선시대 임금이 내려준 시호로는 이현보가 유일하다.

© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지